-

R i c h t l i n i e

für die Untersuchung der Standsicherheit

von Böschungen der im Tagebau betriebenen Braunkohlenbergwerke

(Richtlinie für Standsicherheitsuntersuchungen - RfS -)Neufassung mit 1. Ergänzung vom 08.08.2013 - 61.19.2-2-1 -

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Untersuchung und Beurteilung der Standsicherheit von

Randböschungen und bleibenden Böschungen der Braunkohlentagebaue und der

zugehörigen Hochkippen sowie Restseen. Auf Betriebsböschungen findet diese

Richtlinie keine Anwendung.2 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten folgende Begriffe:

2.1 Böschung:

Gebirgskörper mit künstlich hergestellter geneigter Geländeoberfläche.

2.2 Einzelböschung:

Abschnitt oder Teil einer Böschung, der durch Ebenen (Bermen) begrenzt wird.

2.3 Böschungssystem:

Aus mehreren Einzelböschungen bestehender Gebirgskörper.

2.4 Randböschung:

Böschung, die entlang zur Abbaugrenze des Tagebaus angelegt und zu einem

späteren Zeitpunkt überkippt, überbaggert oder umgestaltet wird.2.5 Bleibende Böschung:

Böschung, die weder überkippt noch überbaggert wird, sondern als Landschafts-

bestandteil auf Dauer bestehen bleibt.2.6 Böschungsrandbereich:

Bereich im Vorfeld einer Rand- oder bleibenden Böschung, für den durch Stand-

sicherheitsuntersuchungen nachzuweisen ist, dass eine Gefährdung nicht vorhanden

ist.2.7 Potenzielle Gleitfläche:

Mögliche oder gedachte gekrümmte oder ebene Fläche im Gebirge, auf der infolge

von Bruchverformungen Bewegungen stattfinden können.2.8 Gleitlinie:

Schnittlinie der untersuchten Gleitfläche in der betrachteten Schnittebene.

2.9 Grenzgleichgewicht:

Rechnerisches Gleichgewicht zwischen den einer Bewegung an der Gleitfläche/Gleitlinie

widerstehenden und den treibenden Kräften im Gebirgskörper.2.10 Böschungsverformung:

Bewegung der Böschung aufgrund von Ent- oder Belastungsvorgängen oder sonstigen

Einwirkungen.2.11 Böschungsumbildung:

Geometrische Veränderung im oberflächennahen Bereich, wie z.B. kleinere Böschungs-

ausbrüche, Bodenbewegungen oder Erosionen.2.12 Böschungsrutschung:

Tiefgreifende geometrische Veränderung einer Böschung infolge Unterschreitung des

Grenzgleichgewichtes.2.13 Maßnahmen zur Erhaltung oder Erhöhung der Standsicherheit:

Betriebliche Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Erhöhung der widerstehenden Kräfte im

Gebirge (z. B. unmittelbares Nachführen der Innenkippe, Stützschüttungen am Böschungs-

fuß, Reduzierung der Grundwasserstände) oder zur Reduzierung der treibenden Kräfte im

Gebirge (z. B. Entlastungsbaggerungen am Böschungskopf, zusätzliche Entwässerungs-

maßnahmen).2.14 Rutschungsbegünstigende Verhältnisse liegen vor bei:

- tektonischen Beanspruchungszonen, Schichtgrenzen oder Schichten mit geringer

Scherfestigkeit, insbesondere wenn diese gleichsinnig mit der Böschungsneigung

einfallen, - ungünstigen hydrologischen Verhältnissen, (z. B. freie oder gespannte Restwasser-

stände, Wasserzuflüsse, Wasseransammlungen am Böschungsfuß) welche die

Standsicherheit durch Verminderung der Festigkeiten oder durch hydromechanische

Wirkungen (z. B. Auftrieb, Strömungsdruck, Wellenschlag) herabsetzen, - statischen Zusatzlasten oder Erschütterungen (z.B. durch Verkehrsanlagen),

- alten Grubenbauen, Kohlepfeilern oder -festen und ehemaligen Kippen.

2.15 Zu schützende Objekte sind:

Innerhalb des Böschungsrandbereichs gelegene

- nichtbetriebliche bauliche Anlagen und Gebäude, die für den ständigen oder

zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind sowie Industrieanlagen - Einrichtungen und Bauwerke, die dem öffentlichen Verkehr dienen

- Hauptversorgungs- und Entsorgungsleitungen

- Gewässer mit ständiger Wasserführung, Stauanlagen, Schlamm- und Klärteiche

und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen - Naturschutzgebiete und Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung.

Darüber hinaus können im Einzelfall weitere zu schützende Objekte durch die

Bergbehörde festgelegt werden.3 Grundsätze

(1) Der Unternehmer hat der Bergbehörde die Standsicherheit von Randböschungen und

0) Arbeiten an Böschungen dürfen nur fachkundigen Beschäftigten übertragen und müssen

bleibenden Böschungen nachzuweisen. Der Nachweis einer hinreichenden Standsicherheit

dient dem Schutz der im Tagebau beschäftigten Personen 0), der betrieblichen Anlagen

und insbesondere auch der im Böschungsrandbereich liegenden zu schützenden Objekte.

entsprechend den Anweisungen des Unternehmers ausgeführt werden. Bei der Herstellung

von Böschungen sind insbesondere die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 bis 5 der

Allgemeinen Bundesbergverordnung (ABBergV) vom 23.10.1995 zu beachten. (2) Aufgrund zunehmender Gewinnungsteufen sind eine richtige Bemessung der Tagebau-

randböschungen und deren zutreffende standsicherheitliche Beurteilung auch aus betriebs-

und volkswirtschaftlichen Gründen geboten, um eine möglichst vollständige Gewinnung

der Lagerstätte zu ermöglichen.(3) Böschungen sind so anzulegen und zu unterhalten, dass die Sicherheit des Bergwerk-

betriebs, die persönliche Sicherheit und die zu schützenden Objekte während der

vorgesehenen Standzeit nicht gefährdet werden. Um Rutschungen zu vermeiden, müssen

die standsicherheitlichen Erfordernisse bereits bei der Planung der Böschungen in

hinreichender Weise berücksichtigt werden. Dies setzt eine rechtzeitige Erkundung der

geologischen und hydrologischen Gegebenheiten voraus.(4) Bei der Herstellung von Kippenböschungen hat der Böschungsaufbau, die Schüttweise

und die Verteilung der Lockergesteinsmassen unter Berücksichtigung der Eigenschaften

des zu verkippenden Materials und des Untergrundes zu erfolgen.(5) Während der Betriebsdauer des Tagebaus ist für eine ausreichende Bewirtschaftung

der Böschungsflächen und Unterhaltung notwendiger wasserwirtschaftlicher Anlagen

Sorge zu tragen. Bleibende Böschungen sind unter Berücksichtigung der endgültigen

wasserwirtschaftlichen und bodenmechanischen Verhältnisse dauerhaft standsicher so

anzulegen, dass eine regelmäßige Unterhaltung und eine Überwachung der Verformungen

nach Einstellung des Betriebs nicht erforderlich sind.(6) Verformungen von Randböschungen müssen während der Betriebsdauer überwacht

werden (§ 37 Abs. 2 BVOBr). Ergeben sich aufgrund der Überwachung Hinweise auf

eine mögliche Entstehung von gefahrbringenden Gebirgs- oder Bodenbewegungen, so

hat der Unternehmer unverzüglich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen. Gefährd-

ungsbereiche sind durch geeignete Maßnahmen gegen das Betreten durch betriebsfremde

Personen zu sichern, soweit es die persönliche Sicherheit erfordert. Art und Umfang der

erforderlichen Maßnahmen sind durch den Unternehmer, ggf. in Abstimmung mit der

Bergbehörde, festzulegen.(7) Bei Wasseraustritten aus dem Böschungskörper sind geeignete betriebliche

Maßnahmen zur Fassung und Ableitung der Wässer durchzuführen. Die Austrittsstelle

ist - soweit erforderlich - zur Vermeidung rückschreitender Erosionen, z.B. durch das

Aufbringen einer Filterschicht, zu sichern.(8) Soweit Anzeichen für eine Bruchverformung oder beginnende Rutschung erkannt

werden, sind gefährdete Personen unverzüglich zu warnen, die Gefahrenbereiche

abzusperren und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Böschung einzuleiten.4 Nachweis der Standsicherheit

4.1 Zum Nachweis der Standsicherheit dienen

- geotechnische Untersuchungen (geologische, hydrogeologische und geo-

mechanische Untersuchungen), - markscheiderische Unterlagen,

- Berechnungen der Standsicherheit,

- Beurteilungen der Standsicherheit,

- Ergebnisse von Beobachtungsmaßnahmen.

4.2 Geotechnische Untersuchungen

4.2.1 Geologische Untersuchungen

Zu den geologischen Untersuchungen gehören Beschreibungen des anstehenden Locker-

gebirges einschließlich der Liegendschichten, des Materialaufbaus der Kippen, der Kippen-

basisfläche und des Kippenuntergrundes, soweit diese Angaben für die Standsicherheit

relevant sind. Geologische Untersuchungen sind grundsätzlich durchzuführen;

rutschungsbegünstigende Verhältnisse sind anzugeben.4.2.2 Hydrogeologische Untersuchungen

Zu den hydrogeologischen Untersuchungen gehört die Beschreibung der hydrologischen

und geologischen Verhältnisse im Bereich der zu untersuchenden Böschung. Bei den

Standsicherheitsuntersuchungen sind sowohl die zum Zeitpunkt der Herstellung der

Böschung bestehenden Verhältnisse als auch die zu erwartenden Bedingungen während

der voraussichtlichen Standzeit der Böschung zu berücksichtigen.4.2.3 Geomechanische Untersuchungen

(1) Durch geomechanische Untersuchungen im Gelände und Labor werden die boden-

physikalischen Eigenschaften des anstehenden Lockergebirges einschließlich des

Liegenden und der zu verkippenden Massen umfassend beschrieben. Hierzu sind die

maßgebenden Bodenkenngrößen (wie z. B. Bodenart, Klassifikation, Lagerungsdichte

bzw. Konsistenz, Scherfestigkeit) zu ermitteln.1) 2)(2) Geomechanische Untersuchungen sind dann durchzuführen, wenn auf Grund der

geologischen Untersuchungen eine Beurteilung der Standsicherheit nicht möglich ist und

bisher keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse und Erfahrungen über die boden-

physikalischen Eigenschaften des anstehenden Lockergesteins vorliegen. Die Bedingungen

für eine ggf. notwendige Fortschreibung der geomechanischen Untersuchungen sind

anzugeben.(3) Sind stark streuende Kennwerte für einen zu untersuchenden Bereich zu berück-

sichtigen, so ist zunächst eine statistische Auswertung mit dem Ziel vorzunehmen,

statistisch gesicherte Werte zu erhalten.3) Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei

feinkörnigen Bodenschichten (Tone, Schluffe) über längere Zeiträume Veränderungen

der Scherparameter eintreten können. Bei bleibenden Böschungen sollten insoweit auch

die Restscherfestigkeiten ermittelt werden.(4) Für bleibende Kippenböschungen sind die bodenphysikalischen Eigenschaften der

1) DIN-Normen zu geotechnischen Untersuchungen sind zu beachten.

Kippenböden zu ermitteln.2) Die Scherfestigkeit in Schichtflächen, Störungen und Klüften ist, soweit möglich, zu untersuchen.

3) Die Scherfestigkeit kann auch anhand anderer maßgebender Bodenkenngrößen durch

Korrelationen abgeleitet werden.4.2.4 Lage der geologischen Schnitte

Der geologische Schnitt für die Standsicherheitsuntersuchungen eines Böschungsab-

schnittes ist so zu legen, das insbesondere die unter Nr. 2.14 und 2.15 genannten

Verhältnisse berücksichtigt werden.4.3 Markscheiderische Unterlagen

Vorliegende markscheiderische Unterlagen sind zu berücksichtigen. Besondere

Verhältnisse im Böschungsbereich, wie z.B. alte Grubenbaue, Altkippen, Verfüllungen,

Kohlepfeiler oder -festen oder frühere Abbaugrenzen etc., sind entsprechend den

markscheiderischen Unterlagen darzustellen.4.4 Standsicherheitsberechnungen

(1) Standsicherheitsberechnungen sind als wesentliche Beurteilungsgrundlage für den

Nachweis im Sinne von § 37 Abs. 1 der Bergverordung für Braunkohlenbergwerke (BVOBr)

vom 05.02.1998 erforderlich, wenn die Standsicherheit nicht bereits aufgrund bisheriger

Erfahrungen und Nachweise als gegeben anzusehen ist.(2) Standsicherheitsberechnungen sind in der Regel anzufertigen, wenn

- die Standsicherheit nach Beurteilung der durchgeführten geotechnischen

Untersuchungen nicht als gegeben anzusehen ist, - zu schützende Objekte im Böschungsrandbereich vorhanden sind,

- rutschungsbegünstigende Verhältnisse vorliegen oder

- die zuständige Behörde dies im Einzelfall 4) verlangt.

(3) Standsicherheitsberechnungen sind unter Verwendung der Ergebnisse der geo-

technischen Untersuchungen nach Verfahren durchzuführen, die für die vorliegenden

Gegebenheiten geeignet sind und dem Stand der Technik entsprechen. In der Regel

sind die Berechnungen sowohl unter Ansatz gemittelter wie auch unter Ansatz

ungünstiger bodenmechanischer Kennwerte durchzuführen; der Einfluss des

Kennwerteansatzes auf die Standsicherheit ist durch Vergleichsberechnungen zu

ermitteln.(4) Die anzuwendenden Berechnungsverfahren und Rechenprogramme sind der

4) Die Bergbehörde wird in der Regel bereits bei der Prüfung von Rahmen- und

Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW (Bergbehörde)

- unter Beifügung der zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zur Zustimmung anzuzeigen.

Die nachstehend aufgeführten Berechnungsverfahren für ebene Bruchmechanismen

wurden geprüft und entsprechen den Anforderungen.

Hauptbetriebsplänen entscheiden, für welche Böschungen die Anfertigung von Stand-

sicherheitsberechnungen erforderlich ist.4.4.1 Lamellenverfahren 5)

(1) Bruchmechanismen können in vielen Fällen durch kreisförmige Gleitlinien realistisch

beschrieben werden. Für den zu untersuchenden Böschungsbereich sind geologische

Schnitte mit Darstellung der Schichten, der Verwerfungen und Schichtgrenzen und

sonstiger Schwächezonen, der Grundwasserstände bzw. Entwässerungsziele und der

Böschungsgeometrie zu erstellen und danach die möglichen Gleitflächen festzulegen.

Der zu untersuchende Böschungsbereich wird entsprechend den von der Gleitlinie

durchschnittenen Lockergesteinsschichten in lotrechte Lamellen eingeteilt.(2) Die zu untersuchenden Gleitlinien sind unter Berücksichtigung von gebirgsmech-

anischen Schwächezonen festzulegen. Die in standsicherheitlicher Hinsicht maßgebenden

ungünstigsten Gleitlinien sind rechnerisch zu ermitteln.(3) Bei Vorhandensein von Restwasserständen im betrachteten Böschungsbereich sind

der Porenwasserdruck entsprechend der Höhe des Wasserstandes und die Wichte des

wassergesättigten Bodens zu berücksichtigen. Ggf. sind auch auf den Böschungskörper

einwirkende statische Zusatzlasten zu berücksichtigen.(4) Die Berechnung der Standsicherheit ist mit dem Berechnungsverfahren nach BISHOP,

das beispielhaft in DIN 4084 erläutert ist, durchzuführen.(5) Darüber hinaus können zusätzliche Standsicherheitsberechnungen nach anderen im

Braunkohlenbergbau erprobten Verfahren (z.B. die Verfahren nach B.O.R. oder JANBU)

durchgeführt werden.(6) Das Berechnungsverfahren nach BISHOP ist nur für kreiszylindrische Gleitflächen

5) Das Verfahren ist in der DIN 4084 näher beschrieben.

anzuwenden; bei abschnittsweise geraden Gleit- bzw. Bruchlinienabschnitten sind

Berechnungen, z.B. gem. Abschnitt 4.4.2 erforderlich.4.4.2 Zusammengesetzte Bruchmechanismen mit geraden Gleitlinien (Starrkörpermethode) 6)

(1) Aufgrund der tektonischen Gegebenheiten im Rheinischen Braunkohlenrevier ist es

bei tiefergehenden Bruchmechanismen erforderlich, auch Gleitlinien zu betrachten, die

entsprechend den im Gebirgskörper vorgegebenen Schwächezonen abschnittsweise gerade

verlaufen. Die einzelnen Bruchkörper können dabei Bewegungen nur parallel zu äußeren

Gleitlinien ausführen. Bei dem auch als Starrkörpermethode bezeichneten Verfahren

werden Bruchmechanismen betrachtet, die kinematisch möglich und mathematisch

eindeutig zu lösen sind. Das Verfahren ist vorrangig für Bruchkörper anzuwenden, bei

denen die Lage der äußeren und inneren Gleitlinien durch gebirgsmechanische Schwäche-

zonen, wie z.B. geringmächtige Tonhorizonte und Verwerfungen, eindeutig vorgegeben ist.(2) Die Untersuchung ist für die ungünstigsten Bruchmechanismen durchzuführen.

(3) Zur Ermittlung des Standsicherheitskoeffizienten nach FELLENIUS wird eine

6) Die Methode ist in der DIN 4084 näher beschrieben.

gleichmäßige Abminderung der Scherfestigkeitsparameter über alle Gleitlinien vorgenommen.4.5 Beurteilung der Standsicherheit

(1) Unter Verwendung der Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen, der

markscheiderischen Unterlagen und der Berechnungsergebnisse ist unter Berück-

sichtigung der bisherigen Erfahrungen zu beurteilen, ob die Böschung standsicher ist.(2) Soweit Standsicherheitsberechnungen durchzuführen sind, ist der erforderliche

Standsicherheitskoeffizient je nach Umfang der geotechnischen Untersuchungen,

der Zuverlässigkeit der angesetzten geomechanischen Kennwerte und unter Berück-

sichtigung des Gefährdungspotenzials der im Böschungsrandbereich gelegenen zu

schützenden Objekte, der vorgesehenen Standzeit der Böschung und des Lager-

stättenschutzes für jede betrachtete Schnittebene festzulegen und zu begründen.(3) Der rechnerisch ermittelte Standsicherheitskoeffizient

von Einzelböschungen

und Böschungssystemen muss für den ungünstig anzunehmenden Fall angemessen

über 1,0 liegen.(4) Bei zu schützenden Objekten im Böschungsrandbereich und bei bleibenden

für das Böschungssystem

Böschungen muss der Standsicherheitskoeffizient

mindestens 1,3 betragen. Ein Unterschreiten des v.g. Wertes bedarf einer einzel-

fallbezogenen Begründung.(5) Bei der Beurteilung der Standsicherheit von Böschungen können auch die räumliche

Einspannung des Böschungsfußes 7) sowie Maßnahmen zur Erhaltung oder Erhöhung

der Standsicherheit und zur Beobachtung der Böschung berücksichtigt werden. Die

geplante Nutzung muss berücksichtigt werden.(6) Bei bleibenden Böschungen von Restseen und von Hochkippen sind zusätzlich

7) Bei rutschungsbegünstigenden Verhältnissen sowie bei der sog. Zusatzkohlengewinnung

die durch mögliche Erdbeben bedingte Einwirkungen nach Maßgabe der

1. Ergänzung zu berücksichtigen.

am Böschungsfuß hat es sich im Rheinischen Braunkohlenrevier bewährt, die Länge der

freigeschnittenen Randböschung auf der untersten Sohle auf einem schmalen Bereich zu

begrenzen. Dazu wird die Innenkippe der Gewinnungsböschung in einem möglichst geringen

Abstand nachgeführt. Durch die seitlichen Stützkräfte des noch anstehenden Abbaublockes

einerseits und der unmittelbar nachgeführten Innenkippe andererseits wird die Standsicher-

heit gegenüber der rechnerisch betrachteten unendlich langen Böschung erhöht; Verform-

ungen des Gebirges werden vermindert. Der räumliche Einfluss der das sog. Abbaufenster

begrenzenden seitlichen Stützkörper kann für den Standsicherheitsnachweis qualitativ

berücksichtigt werden.5 Beobachtungsmaßnahmen

(1) Die Verformungen von Randböschungssystemen sind gem. § 37 Abs. 2 BVOBr

zu überwachen. Mit geeigneten Messverfahren, wie z.B. der elektro-optischen Distanz-

messung, werden horizontale Bewegungsbeträge der Böschungsoberfläche ermittelt.

Durch empirische Auswertungsverfahren können bei hinreichend kurzen Messintervallen

Erkenntnisse gewonnen werden, die dazu beitragen, die festgestellten Bewegungen als

unkritische Entlastungsvorgänge des Gebirges aufgrund der Massenentnahme oder als

beginnende Bruchverformungen zu bewerten.(2) Signifikant erhöhte Geschwindigkeiten mehrerer Messpunkte eines Böschungs-

bereiches oder Verformungsgeschwindigkeiten des Böschungskörpers, die nach

erfolgter Massenentnahme nicht wieder auf ein als unkritisch anzusehendes Gesch-

windigkeitsniveau absinken, können erste Anzeichen für sich im Gebirge ausbildende

Gleitflächen darstellen. In diesem Fall sind unverzüglich geeignete Maßnahmen zur

Sicherung des Böschungssystems und ggf. zur Abwehr von Gefahren einzuleiten.(3) Durch Neigungsmessungen (sog. Vertikal-Inklinometermessungen) in dafür

ausgerüsteten Bohrlöchern können innerhalb des Böschungskörpers ablaufende

horizontale Verschiebungen gemessen und die verschiebungsaktiven Horizonte

bestimmt werden.(4) Die Beobachtungen des Verformungsverhaltens tragen dazu bei, beginnende

Böschungsrutschungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zur

Sicherung der Böschung einzuleiten.(5) Die für einen Böschungsabschnitt insgesamt erforderlichen Mess- und

Beobachtungsmaßnahmen (Überwachungskonzept) sind in Abhängigkeit von

den standsicherheitlichen Erfordernissen festzulegen und zu begründen.6 Vorlage und Inhalt von Betriebsplänen

6.1 Betriebspläne

Für das Anlegen und Umgestalten von Randböschungen und bleibenden Böschungen

sind in der Regel bergrechtliche Betriebspläne zur Zulassung einzureichen.

Die Ergebnisse der Standsicherheitsuntersuchungen und deren Beurteilung können in

Sonderbetriebsplänen für Standsicherheitsuntersuchungen dargelegt werden.6.2 Mustergliederung

"Sonderbetriebsplan für Standsicherheitsuntersuchungen":- Allgemeine Angaben

- Lage, Standdauer

- Abbau- bzw. Verkippungsverfahren

- zu schützende Objekte

- geologische Verhältnisse

- hydrogeologische Verhältnisse

- Böschungsgeometrie - Standsicherheitsberechnungen

- Erläuterung der Verfahren

- geomechanische Kennwerte

- Lamellenverfahren

- Starrkörpermethode

- Darstellung der Berechnungsergebnisse - Standsicherheitsbeurteilung

- erforderliche Standsicherheitsbeiwerte, Festlegung und Begründung

- Maßnahmen zur Erhaltung oder Erhöhung der Standsicherheit

- Beobachtungsmaßnahmen - Anlagen

- Übersichtsplan in einem geeigneten Maßstab mit Darstellung der Böschungs-

geometrie, der Schnittspuren unter Angabe wichtiger Aufschlüsse sowie zu

schützender Objekte

- Schnitte durch den Böschungsbereich und das Liegende in einem geeigneten

Maßstab mit Eintragung der wichtigen verfügbaren Aufschlüsse

- Dokumentation der schichtspezifischen Kennwerte und Erläuterungen

- Ergebnisse der Standsicherheitsberechnungen; Darstellung der untersuchten

Gleitkreise und Bruchmechanismen in Schnittzeichnungen

7 Prüfung durch Sachverständige oder sachverständige Stellen

Soweit Standsicherheitsuntersuchungen als Nachweis im Sinne § 37 Abs. 1 BVOBr

1. Ergänzung der RfS vom 08.08.2013

dienen, sind diese im Rahmen des bergrechtlichen Zulassungsverfahrens durch den

Geologischen Dienst NRW oder durch Sachverständige bzw. sachverständige Stellen,

welche die Bergbehörde hierfür benannt hat, zu prüfen. Sachverständige müssen die

für Ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie über

die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen.1 Anwendungsbereich

Diese Ergänzung gilt für die Berücksichtigung von Erdbebeneinwirkungen bei

bleibenden Böschungen von Restseen und von Hochkippen der Braunkohlentagebaue

in Nordrhein-Westfalen.2 Begriffe

Für die Anwendung dieser Ergänzung gelten folgende Begriffe:

2.1 Bemessungserdbeben:

Das für den Nachweis der Standsicherheit jeweils zu Grunde zu legende Erdbebenereignis.

2.2 Bodenbeschleunigung:

Beschleunigung des Bodens infolge Bemessungserdbeben. Wird als Zeitverlauf bei

dynamischen Verfahren zur Untersuchung von Erdbebeneinwirkungen auf Böschungen verwendet.2.3 Spitzenbodenbeschleunigung (PGA1):

Maximale Amplitude des Beschleunigungszeitverlaufs des Bemessungserdbebens.

Die Spitzenbodenbeschleunigung wird beim pseudo-statischen Standsicherheitsnachweis

von Böschungen verwendet.2.4 seismischer Koeffizient (k):

Faktor, mit dem, ausgehend von der Erdbeschleunigung (g), die für pseudo-statische

Standsicherheitsberechnungen anzusetzende Beschleunigung (a) ermittelt werden kann.Es gilt: a = k · g

1Peak Ground Acceleration

2.5 pseudo-statischer Koeffizient (

):Faktor, mit dem ausgehend von der Spitzenbodenbeschleunigung (PGA) die für

pseudo-statische Standsicherheitsberechnungen anzusetzende Beschleunigung (a)

ermittelt werden kann.Es gilt: a =

· PGA2.6 Hochkippe:

Abraumhalde, die durch das Aufschütten von Abraum oberhalb der umgebenden

Geländeoberfläche entstanden ist.2.7 Restsee:

Stehendes Gewässer in einem Tagebaurestraum.

2.8 Seeböschungen:

Bleibende Böschungen, die eine Seemulde bilden bzw. direkt an den Restsee anschließen.

2.9 Wiederkehrperiode:

Die Wiederkehrperiode ist der Kehrwert der statistisch bestimmten jährlichen

Überschreitenswahrscheinlichkeit, mit der an einem Standort eine bestimmte seismische

Bodenbewegung erreicht oder überschritten wird.3 Grundsätze

3.1 Die Auswirkungen von Erdbeben auf bleibende Böschungen sind mittels

pseudo-statischer oder dynamischer Verfahren zu untersuchen.3.2 Voraussetzung für die Untersuchung mit diesen Verfahren ist das Nichtauftreten von

Verflüssigungseffekten der Materialien, mit denen die Böschungen hergestellt werden.

Bleibende Böschungen sind so zu gestalten und aufzubauen, dass eine Bodenverflüssigung

nicht zu besorgen ist. Dies hat der Unternehmer in geeigneter Weise darzulegen.3.3 Die Festsetzung der Wiederkehrperiode2 und die Ermittlung der

zugehörigen Bodenbeschleunigungen für den Standsicherheitsnachweis

sind wie folgt vorzunehmen:

3.3.1 für bleibende Böschungssysteme von Restseen

- bis zum Erreichen des endgültigen Wasserstandes (Befüllphase):

Bemessungserdbeben 1 - Wiederkehrperiode T = 500 Jahre - nach Erreichen des endgültigen Wasserstandes (Endzustand):

Bemessungserdbeben 2 - Wiederkehrperiode T = 2.500 Jahre

3.3.2 für bleibende Einzelböschungen von Restseen und bleibende Böschungen von Hochkippen

- Bemessungserdbeben 1 - Wiederkehrperiode T = 500 Jahre

2Diese Festlegung erfolgt in Anlehnung an DIN 19700-10, wonach große Talsperren der

Klasse 1 gegen globales Versagen für Erdbebeneinwirkungen mit einer Wiederkehrperiode

von 2.500 Jahren auszulegen sind (Eintrittswahrscheinlichkeit 4·10-4). Gegenüber dem

Eurocode 8 werden damit für Böschungssysteme von Restseen höhere Beschleunigungen

angesetzt (Wiederkehrperiode Eurocode 8: T = 475 Jahre). Die Bemessung der Restsee-

böschungen wird damit bereits im Hinblick auf eine spätere bauliche Nutzung, für die die

Anforderungen der DIN EN 1998 (Eurocode 8) zu berücksichtigen sind, ausgelegt.3.4 Die Spitzenbodenbeschleunigung (PGA) an der Geländeoberfläche ist aus einer

ortsbezogenen Datenabfrage zu Erdbebengefährdung beim GFZ Potsdam [4] oder durch

ein standortspezifisches seismisches Gutachten des Geologischen Dienstes NRW, bzw.

einer anderen fachkundigen Stelle zu ermitteln. Wird die Beschleunigung am Grundgebirge

ermittelt, ist dabei eine Bodenverstärkung durch die vorhandene Sedimentüberdeckung zu

berücksichtigen.3.5 Horizontale und vertikale Komponenten von Erdbebeneinwirkungen sind als gleichzeitig

wirkend anzunehmen. Dabei ist die Beschleunigung stets für eine Horizontalkomponente in

Richtung der offenen Böschung anzusetzen. Für die Vertikalbeschleunigung sind beide

möglichen Richtungen in unterschiedlichen Rechengängen zu betrachten. Sofern nur die

Angabe zur horizontalen Erdbebenbeschleunigung vorliegt, ist aus dieser die Vertikal-

beschleunigung mit dem Faktor 0,7 zu ermitteln.3.6 Bei Anwendung dynamischer Verfahren ist die durch Erdbeben hervorgerufene

Bodenbeschleunigung entsprechend ihres Zeitverlaufs ohne Abminderung anzusetzen.3.7 (1) Kommen pseudo-statische Verfahren zur Anwendung, ist die durch Erdbeben

abzumindern. Die Größe von ist in Abhängigkeit

hervorgerufene maximal auftretende Beschleunigung PGA unter Verwendung des

pseudo-statischen Koeffizienten

von der Wiederkehrperiode sowie der Lage der Bruchmechanismen (oberflächennahe

oder tiefe Bruchmechanismen) festzusetzen [1].(2) Die Auswirkungen der Erdbebenbeschleunigung auf das Porenwasser in der

Böschung und den Wasserspiegel im Restsee sind mittels geeigneter Verfahren zu

berücksichtigen (z. B. [11], [12], [13]).4 Anzusetzende Koeffizienten

4.1 Die Berechnung mittels pseudo-statischer Verfahren ist mit den Koeffizienten in

Tabelle 1 vorzunehmen.Wiederkehrperiode

T

pseudo-statischer Koeffizient

oberflächennahe

Bruchmechanismen3(≤ 10 m)

tiefe

Bruchmechanismen4(> 150 m)

500 Jahre 0,25

0,10

2500 Jahre 0,25

0,10

Tabelle 1 Für bleibende Böschungen empfohlene pseudo-statische Koeffizienten

(nach [1])4.2 Sofern von den in Tabelle 1 genannten Werten abweichende Koeffizienten verwendet werden,

sind diese im Einzelfall zu begründen.5 Beurteilung der Standsicherheit

5.1 Die mit pseudo-statischen Verfahren für den Erdbebenfall ermittelte Standsicherheit

von bleibenden Einzelböschungen und Böschungssystemen muss über dem Grenzgleichgewicht

= 1,0 liegen.5.2 Soweit die rechnerisch ermittelte Standsicherheit

≤ 1,0 ist, müssen die im Erdbebenfall

zu erwartenden Verformungen der bleibenden Böschung mittels weiterführender dynamischer

Untersuchungen ermittelt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen und des Risikos gutachterlich

bewertet werden.3Als oberflächennah werden hier solche Bruchmechanismen bezeichnet, deren Schnittpunkte

mit der GOK horizontal bis max. 10 m Abstand von der Böschungskrone liegen.4Der Tabellenwert für tiefe Bruchmechanismen wurde für den horizontalen Abstand von 150 m

von der Böschungskrone ermittelt. Liegen die Schnittpunkte mit der GOK zwischen 10 m und

150 m von der Böschungskrone entfernt, so kann linear zwischen beiden Werten interpoliert

werden.6 Anhang

Rechenbeispiele zur Ermittlung der Bodenbeschleunigung für pseudo-statische Verfahren

(nach dem Gutachten von Prof. Triantafyllidis und den Daten des GFZ Potsdam)

Für den Restsee Inden werden für eine pseudo-statische Berechnung die anzusetzenden

Erdbebenbeschleunigungen und pseudo-statischen Koeffizienten ermittelt.Es sind vier Fälle zu unterscheiden, wobei jeweils von den horizontalen Beschleunigungen

ah ausgegangen wird:(1) Befüllphase, tiefliegende Bruchmechanismen

(2) Befüllphase, oberflächennahe Bruchmechanismen

(3) Endzustand, tiefliegende Bruchmechanismen

(4) Endzustand, oberflächennahe Bruchmechanismen

Die vertikalen Beschleunigungen lassen sich nach dem Zusammenhang av = 0,7·ah ermitteln.

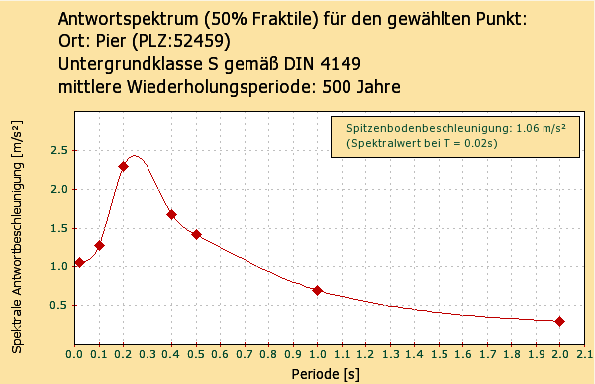

Als Datengrundlage dient die interaktive Abfrage des GFZ Potsdam (Abb. 1)

Abb. 1: Abfragen der Spitzenbodenbeschleunigung (PGA) [4]

(Anmerkung: Der Begriff „mittlere Wiederholungsperiode“ entspricht dem Begriff „Wiederkehrperiode“)

(1) Für die Befüllphase ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 500 a maßgebend

= 0,10 zu berücksichtigen.

(analog zu DIN 19700 für Betriebserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich für die

Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ eine Spitzen-

bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 1,06 m/s². Gemäß Tabelle 1 ist für die

oben genannten Rahmenbedingungen für tiefliegende Bruchmechanismen der pseudostatische

KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung

ah =

· PGA = 0,106 m/s²(2) Für die Befüllphase ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 500 a maßgebend

= 0,25 zu berücksichtigen.

(analog zu DIN 19700 für Betriebserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich für die

Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ eine Spitzen-

bodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 1,06 m/s². Gemäß Tabelle 1 ist für die

oben genannten Rahmenbedingungen für oberflächennahe Bruchmechanismen der pseudo-statische

KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung

ah =

· PGA = 0,265 m/s²(3) Für den Endzustand ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 2500 a maßgebend

= 0,10 zu berücksichtigen.

(analog zu DIN 19700 für Bemessungserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich für

die Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ eine

Spitzenbodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 2,10 m/s². Gemäß Tabelle 1

ist für die oben genannten Rahmenbedingungen für tiefliegende Bruchmechanismen der

pseudostatische KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung

ah =

· PGA = 0,210 m/s²(4) Für den Endzustand ist gemäß 3.3.1 eine Wiederkehrperiode T = 2500 a maßgebend

= 0,25 zu berücksichtigen.

(analog zu DIN 19700 für Bemessungserdbeben). Für diese Wiederkehrperiode ergibt sich

für die Ortschaften im Bereich des Restsees Inden über die interaktive Abfrage des GFZ

eine Spitzenbodenbeschleunigung an der Erdoberfläche (PGA) von 2,10 m/s². Gemäß

Tabelle 1 ist für die oben genannten Rahmenbedingungen für oberflächennahe Bruchmechanismen

der pseudo-statische KoeffizientDamit ergibt sich die anzusetzende horizontale Beschleunigung

ah =

· PGA = 0,525 m/s²7 Literatur

[1] T. Triantafyllidis: Gutachterliche Stellungnahme zu Standsicherheitsberechnungen mit Ansatz

von „Erdbebenbeschleunigungen für Böschungen im Rheinischen Braunkohlenbergbau“ –

Überprüfung des quasistatischen Ansatzes der Erdbebenbeschleunigung bei Standsicherheits-

untersuchungen und Bewertung der Rechenverfahren zur Böschungsstabilität, Juni 2013[2] DIN 19700: Stauanlagen, Juli 2004

[3] Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - DIN EN 1998-1:2010-12;

DIN EN 1998-1/NA:2011-01; DIN EN 1998-5:2010-2012; DIN EN 1998-5/NA:2011-07,

2010-2011[4] Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ Potsdam): Interaktive Abfrage von Karten der

Erdbebengefährdung und Beschleunigungs-Antwortspektren für die Gefährdungsniveaus

gemäß DIN 197005[5] DIN 4149: Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und

Ausführung üblicher Hochbauten, April 2005[6] Merkblatt 58: Berücksichtigung von Erdbebenbelastungen nach DIN 19700,

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2006[7] T. Triantafyllidis und C. Grandas: Quasistatischer Ansatz der seismischen Anregung von

Böschungen mit nicht-linearer Wellenausbreitung, Bautechnik 90 (2013) Heft 1, Seiten 51ff.[8] C. Melo, S. Sharma: Seismic coefficients for pseudostatic slope analysis, 13th World

Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, Paper No. 369,

August 1-6, 2004[9] M.E. Hynes-Griffin, A.G. Franklin: Rationalizing the seismic coefficient method,

Department of the Army, US Army Corp of Engineers, CWIS Work Unit 31145, July 1984[10] I. Towhata: Geotechnical Earthquake Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008

[11] M. Goldscheider: Ansatz von Wasserdrücken und Erdbebenlasten bei Geländebruch-

berechnungen mit Gleitkreisen, Bericht 3: Ansatz von Erdbebenlasten bei horizontalem

Grundwasserspiegel und Außenwasser, 07.05.2005 mit Berichtigung vom Juni 2011[12] M. Goldscheider: Das Verfahren der zusammengesetzten Bruchmechanismen für

Geländebruchberechnungen bei geschichteten Böschungen unter Wasserdrücken und

Erdbebenlasten, Bericht 8: Statik ebener zusammengesetzter Bruchmechanismen ohne

Lamellenschnitte, 21.03.2006 mit Berichtigung vom 02.11.2006[13] M. Goldscheider et al.: Berücksichtigung von Erdbeben bei Standsicherheitsberechnungen

für tiefe Endböschungen unter Wasser, World of Mining, 2010 No.55http://www-app1.gfz-potsdam.de/pb53/Koor/Koordinatenabfrage_DIN_html.php

bzw. http://dx.doi.org/10.5880/GFZ.2.6.2012.001

Bezirksregierung Arnsberg

Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRWIm Auftrag:

A n d r e a s S i k o r s k i

- tektonischen Beanspruchungszonen, Schichtgrenzen oder Schichten mit geringer